古代诗歌的情感来源

古代诗歌是一种审美性的存在,讲究情感的真挚,讲究韵律的和谐。那么古代诗歌的情感来源是什么?

一般人认为古代诗歌的情感来源是诗人,是活生生的人,但是不是诗人的人为什么做不出诗歌呢?只有诗人才有诗歌的创作动机,会有感而发,而不会在有所感触的时候,情郁于中,憋在心里发不出来。古代大多数人都是农民,不读书,不识字,当然也不会写诗,但是他们可能会在劳动过程中产生号子,呼喊起来,就算是最朴野、最纯真的诗歌了。诗歌经过朝廷采集之后,逐渐出现了分化,民间朴野的诗歌变得通俗起来,而宫廷欣赏的诗歌变得高雅起来。出现专门的诗人之后,诗歌的创作技巧有了很大的提升,专业的诗人能写出非常专业的诗歌,让很多非专业的诗人叹为观止。当然也有一些诗人模仿汉乐府的风格,写出了所谓的乐府诗,虽然清新朴野,纯真自然,但并不是直接来自民间,而是专业诗人在书斋中写作的,甚至算是一种创作方面的造假行为。只要情感真挚就行了,没人深究诗人到底是不是造假。

从原初的诗歌产生状态来看,能做诗的人一般都有丰富的情感。甚至有些诗人本身就是巫师,能获得所谓神灵的眷顾。他们期待的灵感,被认为是神灵的指引。当灵感到来的时候,一些诗人无法控制自己的躯体,要投入诗歌创作中去,甚至变成了诗歌中的主人公,暂时失掉了自己的主体人格,变成了诗中的人物形象或者动植物的形象。在外人看来,这种创作状态有一些疯疯癫癫的意思,甚至和神经病联系在一起,但诗人自己却不会这样认为,而是认为这种创作状态是一种独特的体验,也是自己有别于一般人的独特技能。一般人不会创作诗歌,而能获得灵感的诗人就能创作诗歌,甚至获得“神来之笔”。诗人们认为所有的情感来自灵感的捕捉,来自神灵的指引,甚至来自天和地的气息支配。也就是说获得灵感之后的诗人暂时不具备原来的主体人格,而是变成了被所谓神灵或灵感支配的人格。他们写诗不是自己写成的,而是在神灵支配下写成的。或者说神灵只是暂时借用了诗人的肉体,用他们的肉体写出了伟大的诗歌。

展开全文

那么诗人的情感来源应该不是他自己,而是他们所谓的神灵。巫师能够降神,称为神灵附体,可以说出很多自己平时说不出的话,做出很多自己平时做不出来的动作,写出很多自己平时写不出来的诗歌。有一些学者认为诗歌来源于巫术,而不是生产劳动,因为在巫术的实施过程中,巫师会接受所谓神灵的指引,口中念念有词,身体不受自己主体人格的支配,才能够念出或者写出诗歌。而这样的诗歌并不是诗人自己的独创,应该算是神灵的独创。其实这种说法有一定的偏颇,神灵根本不存在,存在的只是诗人自己的潜意识。在求神的过程中,诗人会获得所谓神灵的眷顾,而这样的神灵其实就是诗人自己的潜意识,并不是外在客观存在的神灵。世界上没有客观存在的神灵,只有主观存在的神灵的概念,也有装神弄鬼的人存在。却大多受了潜意识的支配而不自觉。当诗人能够自觉的时候,却并不一定真的理解神灵是什么东西,也不一定知道自己平时积累的诗歌素材已经在潜意识中酝酿发酵,到一定的时机就会爆发出来,让诗人不能自已,写出了优秀的诗歌。

如果再往深层次追究,诗歌的情感来源应该是现实生活。诗人平时听到的,看到的感受到的,都会作为诗歌创作的素材积累在潜意识中。虽然诗人不一定能够感觉到,但这种积累是潜移默化的,在诗人创作动机的引领下,会得到充分利用。也就是说既然是诗人,就始终有写诗的创作动机,而这种创作动机,会引导诗人潜意识不断搜集诗歌创作的素材,不断积累各种丰富的感触,等积累到一定的程度,就会指引着诗人写出优秀的诗歌。而这种指引是潜意识的指引,也是潜移默化的,并不能被世人明确感知,也不能被世人完全操控。如果一个普通人要想成为诗人,就要经常写诗,经常抱着一定的创作动机来观察,就会形成潜意识对诗歌素材的积累,也会逐渐地写出好的诗句。

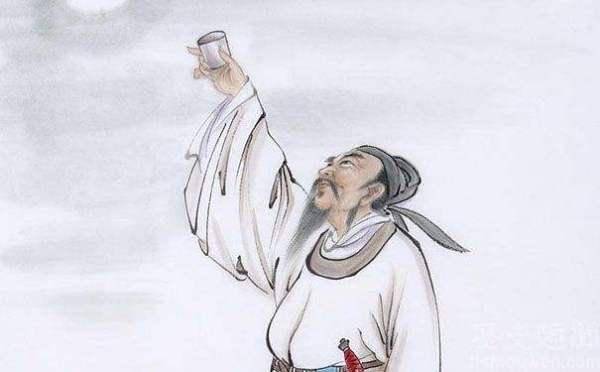

古代诗歌具备审美化的属性,也具备一些神化色彩。尤其是古代诗人创作的时候,会等待灵感的到来,一般都会被神化,无论是李白斗酒诗百篇,还是王勃拥被而眠,都在等待灵感的到来,在外人看来就有一些神秘色彩。如果懂得诗歌创作的理论,懂得诗歌情感的来源,人们就不会奇怪了,任何一个人都可以写诗,都可以追求创作灵感,也都能写出好诗来。

评论