俄总统决定访华,特朗普也做出表态,中美俄三国将在北京见面?事情果然没那么简单

一则看似普通的官方通告在全球外交圈投下了一枚震撼弹——俄罗斯总统普京确认将于8月31日至9月3日访华,参加中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动。

这本该是一次例行的高层访问,但紧接着,国际媒体突然疯传一个更劲爆的消息:美国总统特朗普也可能同期抵达北京,与普京上演一场“世纪会晤”。

消息一出,全球政治观察家们立刻绷紧了神经。毕竟,自特朗普重返白宫以来,他与普京的首次面对面接触会如何展开,一直是国际关系的最大悬念之一。但克里姆林宫的反应却耐人寻味——总统新闻秘书佩斯科夫一边斩钉截铁地确认普京的访华行程“早已板上钉钉”,另一边却对“普特会”的传闻打起了太极。

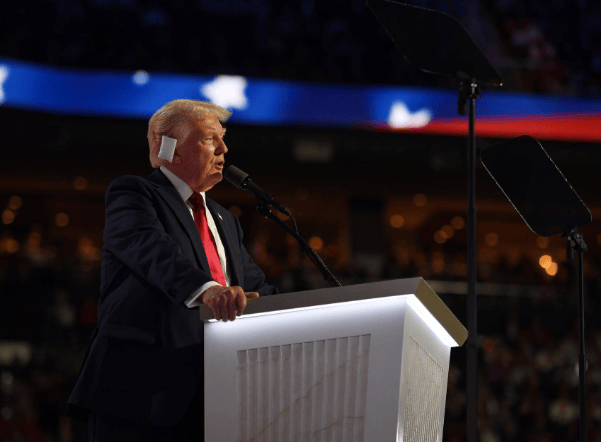

特朗普(资料图)

这种既承认必要性又回避具体安排的表态,像极了外交场合的“烟雾弹”——既不让外界彻底失望,又不轻易亮出底牌。而更值得玩味的是,佩斯科夫在采访中还特意强调,这样的会面理应是“为签署重大协议”铺路的,前提是“大量基础性工作完成之后”。换句话说,俄方认为现在谈这个还为时过早,双方连基本共识都没达成,见面也只能是走个过场。

事情果然没那么简单。

普京这次访华,从行程安排上就透露出不寻常的信号——4天的超长访问,在俄高层外交史上极为罕见。俄总统助理乌沙科夫甚至直言:“这种情况很少发生。”次访问显然被赋予了更重的战略意义。

那么,普京为何要在北京待这么久?

首先,抗战胜利80周年纪念活动本身就是一个极具象征意义的舞台。

其次,经济与安全合作必然是重头戏。自俄乌冲突爆发以来,中俄贸易额飙升,能源合作更是成为两国关系的压舱石。俄方此前已多次表示希望深化本币结算,而中国也一直在谨慎推进人民币国际化。普京此行很可能在能源、金融甚至军工领域推动新的协议,进一步对冲西方制裁的影响。

但最引人遐想的,还是美俄关系这条暗线。

展开全文

特朗普对与普京会晤的态度,堪称一部“反复横跳”的连续剧。

特朗普(资料图)

2月刚重返白宫时,他信誓旦旦地表示要“在24小时内结束俄乌冲突”,甚至透露可能与普京“很快在沙特会面”。但到了4月,他的调子开始变硬,公开表示对普京“感到失望”。进入7月后,画风突变——他不仅加大了对俄批评,还批准向乌克兰提供更多武器,包括由欧盟付款的“爱国者”导弹。

这种摇摆背后,是美国国内政治的残酷现实。国会山的对俄制裁法案堆积如山,任何与普京的亲密互动都可能被对手贴上“通俄”标签。《国会山报》甚至发文“劝诫”特朗普,称他作为“时代最具影响力的领袖之一”,应该“为了美国的荣誉”拒绝在北京与普京会面。

但问题在于,特朗普又确实需要一场外交突破来兑现竞选承诺。俄乌冲突持续消耗美国资源,而他的选民基础中不乏对“无止境援乌”感到厌倦的声音。如果能在北京与普京达成某种停火框架,无疑会成为他的政治加分项——但前提是,他必须确保自己不被国内舆论反噬。

在这场美俄博弈中,中国的位置极为微妙。

特朗普(资料图)

一方面,中方对“普特会”的传闻始终保持冷处理。外交部发言人在6月的记者会上仅表示“暂无信息可提供”,这种克制的回应,实际上是将抗战纪念活动与大国双边博弈做了切割——中国的活动是历史仪式,美俄要不要借此机会互动,那是他们自己的事。

另一方面,主场优势又让中国天然成为潜在的外交平台。多国领导人齐聚北京,本身就创造了非正式接触的条件。如果美俄真选择在此握手,其象征意义将远超双边范畴,甚至可能成为全球格局转向合作而非对抗的标志性事件。但中方显然不会主动推动这一点,因为过度介入可能损害其中立调停者的形象。

尽管外界对“北京会晤”充满想象,但现实障碍依然巨大。

首先是时机问题。佩斯科夫说得明白,会晤需要“大量基础性工作”作为铺垫,而目前美俄在乌克兰问题上的立场仍南辕北辙——俄方要求西方承认其占领领土的现实,而美国绝不可能在乌克兰未同意的情况下做出让步。

其次是战场态势。顿巴斯的战事仍在继续,俄军虽稳步推进,但尚未取得决定性胜利。在这种情况下,普京没有理由急于谈判,而特朗普也不可能在乌军反攻未果时对俄妥协。

最后是诚意问题。特朗普的对俄政策充满矛盾——一边恢复对乌军援,一边又威胁对俄加征关税。这种分裂姿态很难让莫斯科相信他是认真的谈判对象。正如佩斯科夫所言:“大家已经习惯了他相当强硬和直白的措辞。”言下之意,俄方更看重实际行动而非口头表态。

无论“北京会晤”能否成真,2025年的这场外交风波都已透露出一个清晰信号:国际秩序正在经历深刻重构。

若美俄真在北京达成某种共识,哪怕只是象征性的,都意味着非西方阵营的外交平台开始发挥实质作用,金砖机制、上合组织等机构的国际话语权将进一步提升。而若会晤流产,则可能加速世界向“新冷战”格局滑落,北约与集安条约组织的对抗将进一步固化。

对中国而言,这场博弈既是机遇也是考验。保持战略定力,避免被卷入美俄直接对抗,同时利用主场优势为多边合作创造空间,才是真正的智慧所在。

评论